أمد/

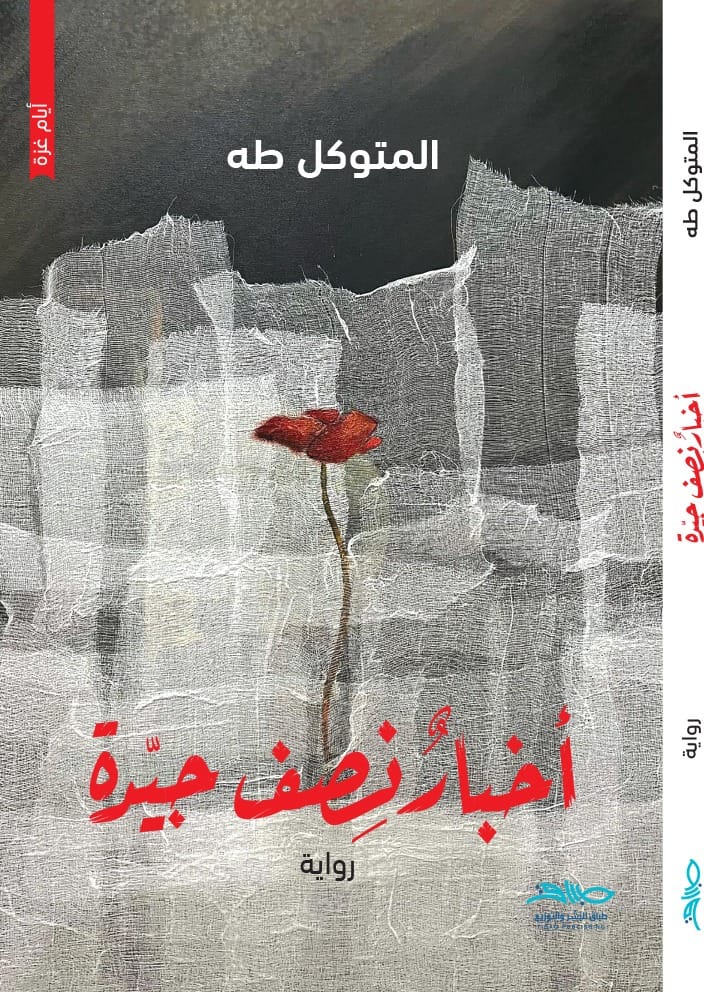

حينَ ترغبُ في الكتابةِ عن منجزِ المتوكلِ طه الأدبيِّ أو أيِّ من مفرداتِه الإبداعيةِ التي تجاوزت الستينَ مؤلفًا، تجدُ نفسكَ تكتبُ عنه أيضًا. ربما يكونُ ذلكَ بسببِ عدمِ انفصالِ كتابتهِ عن تجربتِه الممتدةِ، كما في نصوص إيليا ويبوس الساحرةِ، مرورًا بنصوصِ بتراء المدهشةِ، وصولًا إلى رمل الأفعى (سيرة كتسيعوت، معتقل أنصار 3) الذي يتشاوف من خلاله المتوكلُ على السجنِ والجلادِ، وهيَ تجربةٌ تتكررُ في معالجتِه للحربِ الأخيرةِ على غزة في كتابِه “من غزة: أخبارٌ نصفُ جيدة”. فهناكَ كونٌ وكائنٌ، يندمجانِ ويختلطانِ ويتداخلانِ بطريقةٍ يصعبُ فصلُها.

التحوّلاتُ التي مرتْ بها هذه التجربةُ على مدارِ السنواتِ، وليستْ لغتُه العاليةَ التي حافظتْ على ألقِها وتعاليِها واستطالاتِها في الاستعارةِ والرمزِ والتصويرِ والقوةِ والنحتِ والبذخِ البلاغيِّ والإيغالِ في الموروثِ والفكرِ، هيَ ما يميزُ الكاتبَ في أسفارِ رحلتِه الأدبيةِ المختلفةِ. ينعكسُ هذا بشكلٍ واضحٍ على صوتهِ وطريقةِ قولهِ للأشياءِ. فمرةً تجدهُ يكتبُها من خلالِ التجربةِ بلذةٍ وغوايةٍ وانزياحٍ كاملٍ غيرِ مهادنٍ للجسدِ، بمطلق رغباتِ هذا الجسد وتغوّلهِ وشغفهِ الممتدِّ الذي يجلخ كل قيد بكل دهشة، ومرةً أخرى من خلالِ الذاكرةِ، والتجربةِ.

يثير الكاتب أسئلة مزدوجة على حافَّتي نقيض منذ العنوان: “من غزة: أخبارٌ نصفُ جيدة”، والذي تقترح صياغته الملتوية الأسئلة. فما هو النصف الجيد في الأخبار الواردة من غزة بعد 7 أكتوبر؟ هل هو السرد حول التحقيق الجسدي والموت والابتزاز والإهانة والصبر والعزل الفردي والنجاة، أم عمّا يستدعيه السرد من تحقيق مع الوعي واستجوابه؟

فهل يمكن اعتبارُ رواية المتوكل هذه اشتغالًا في المحكيِّ والمسكوتِ عنه من خلال المناورة في توظيف الثابتِ المفترَض والمتحوّلِ المفروض، أم سردًا بريئًا للذاكرة؟

تفتح لغة السجن أسئلة عميقة حول الثابت والمتحوّل في السرد حول فلسطين وتحولاتهما بين المسكوت عنه والمسموح به. ربما إذًا يصبح لمكان الرواية المعلوم وزمانها المجهول، الذي يحيل إلى بعد عمومي تمثيلي، قصدية عالية في تمرير التحولات والحديث عنها بشكل قد يبدو عفويًّا. هنا يتم الحديث، مثلًا، عن قضايا مثل الاغتصاب داخل السجن، الأمر المسكوت عنه في الانتفاضة الأولى، مثلًا، فهل هذا كل شي؟

إنه التحقيق!

بهذه المفردةِ وحدها، لا ينبِّئُ الكاتبُ تلكَ العوالمِ السريةِ للتعذيبِ والحرمانِ والنهشِ المتواصلِ لإنسانيةِ الجلادِ والضحيةِ على حدٍّ سواءٍ، ولا يقدم مرافعة كبرى في الحقِّ الفلسطينيِّ، أو بالأحرى في محاكمةً للشرِّ الاستعماريِّ لفلسطينَ فقط، بل يخلطُ أوراق المرحلةِ كلها ويفتح محاكمةً على التسميات وسياساتِ الهيمنة في فلسطين. وبهذه المفردة، تنبني رواية أخرى داخل الرواية، سردية الصمت التي تنتشنا من منطقة الراحة التي تم دفعنا إليها عبر ممارسات الثواب والعقاب، بل وإبقاؤُنا فيها: “أتذكّر أنني قلت للمحقق بأن ما يفعله الجنود وحشيّ وغير قانوني أو إنساني، لكنه تفادى كلامي، وعلى ما يبدو فقد أجابني بما وقع تلك الليلة!

بمعنى علينا أن نخرس ونقبل دون اعتراض. وإلا!”. هل ينطبق ذلك على لغة المحقق الإسرائيلي فقط؟ تذكر انتهاكات حرية الرأي التعبير ومنع الحق بالتعبير، مثلا، “وكيف يتحوَّل المناضل إلى “مواطن صالح” يهجر السياسة، وينشغل باليومي، وربما بالكتابة عن الشيء لا لتحريره، بل لتحرير أنفسنا. “وكلامي عن غزَّة لا يحرّرها، لكنّه يحرّرني”. إنها المقابل المباشر للتعفّن، سواء داخل السجن أو في السجن الخارجي حيث تتكاثر السلطات في حيِّز مغلق، وتنبئ بتعطيل كل شيء. “من يلعَب وحده، يلعب ضد فريقه”.

من هنا تبدأ مشكلتيْ الثابت والمتحوّل في إدارة السرد عن فلسطين في خطابنا البائس بالاستطالة وليّ عنق اللحظة، فهل الاستعمارُ في جوهرِه “مشكلةٌ”، كما يسميهِ المحققُ في بداية الروايةِ؟ وهل هو الخوفُ فقط الذي يؤدي بالأسيرِ إلى تكرارِ المصطلحِ في ردهِ “قلتُ: المشكلةُ بيننا وبينكم هي أنكم لا ترونَ ولا تعترفونَ”، ما يؤدي بالتالي إلى بترِ الصورةِ الأكبرِ للاستعمارِ وتجنبِ تعريفهِ على أنه مأساةٌ وإبادةٌ وفعلٌ لاإنسانيٍّ بالمطلقِ، وعلى أقلِّ تقديرٍ؟ وهل تتعلقُ المشكلةُ بعدمِ الاعترافِ الإسرائيليِّ بنا؟ أليسَ عدمُ الاعترافِ وسوءُ الاعترافِ ممارسات استعماريةٍ تقليديةٍ وعموميةٍ، تتعلقُ بإعادةِ التمثيلِ وتشويهِ الآخرِ والفصلِ العنصريِّ بين “نحن” المستعمرينَ و”هم” المستعمَرونَ، واحتكارِ السردِ وبناءِ التابعين الطيِّعين؛ أيّ الهجائنِ من الشعوبِ المستعمَرةِ التي تتبنى خطابَ الاستعمارِ وتعيدُ إنتاجَه، وبما يمنحُ الشرعيةَ للاستعمارِ من أبناءِ الأرضِ المستعمَرةِ؟ وترتبط لا بإلغاءٍ للآخرِ وإنكارهِ، بل بكونِها جوهرَ المشاريعِ الاستعماريةِ القديمةِ والحديثةِ كافةً، مع اختلاطٍ واضحٍ للمشروعِ الاستعماريِّ في فلسطينَ بشكلٍ خاصٍّ ببُعدٍ ما بعد حداثيٍّ يتمثلُ بالسماحِ بممارساتٍ استعراضيةٍ مثلَ المسيراتِ والاحتفالات والرقصِ فقط وبالتحكم بما يقال؟

وبالتالي، هل تشير الرواية إلى أن التسمية باستخدام المصطلحات التي يفرضها الآخر المحتل لإدارة الواقع، والتي نعيد إنتاجها – أحيانًا في إطار الخوف، وليس وحده، بل بسبب الجهل والحشو وغياب القدرة على نحت مصطلحاتنا الخاصة لأسبابٍ متعددةٍ -ليس هذا مجالًا للاستفاضة فيها – والتي تعملُ المؤسسة على حراستها بقوتِها من خلال الوظيفية المبتكرة في إدارة الآخر المحتل بأدوات منه – هي شكلٌ من أشكال التطبيع العمومي للمأساة، يؤدي إلى القفزِ على بداياتها ونواتجها واستحقاقاتها، وبالتالي على وسائل التفاوض على حلّها؟ أم أن هذا الطرحَ شكلٌ صدمويٌ يستدرجُ مواجهةً وعيٍ يفترض الكاتبُ أنه ما زال موجودًا بين الواقع ومفردات تدجينه، ويستدعي بالتالي الثورة عليه ورفضه؟

وبالتالي، هل نحنُ أمامَ سرد للواقع أم مرافعةٍ تطالبُنا بإعادةِ كتابةِ ذاتيةٍ للاستعمارِ الذي صارَ واقعًا من خلالِ ربطِ نفسهِ بنقطةٍ ماضيةٍ في الزمنِ، والدورانِ حولها لإكسابِ نفسهِ الشرعيةَ، دونَ أن يكفَّ عن اكتسابِها بعشراتٍ من الطرقِ الأخرى التي تقومُ في جوهرِها على احتكارِ السردِ والفعلِ وردِّ الفعلِ من خلالِ الهيمنة على الإعلامِ، السينما، المسرحِ، الرواية، السياسةِ، الجوائز، القانونِ الدولي، والمنظماتِ الأمميةِ، وأنظمةِ الحكمِ والتحكمِ التي يسيطرُون عليها، وتحكّمِهم بالبنوكِ والمالِ؟ أو بالعمل من خلالِ مشروعِ الشركةِ الكبرى الذي يختلف عن الاستعمارِ التقليديِّ، بكونه لا يقومُ على احتلالِ الأرضِ والاستعباد، بل على انتزاعِ المواطنين الأصليينَ، وإعادةِ موضعتِهم في أراضٍ جديدةٍ، والسيطرةِ على أراضيهم ومواردِها لصالحِه، كما حدثَ في كشميرَ وسوريا وفلسطين من خلال التهجير القسْري الذي يتجلى بشكلٍ وحشيٍّ وقريب في غزةَ بعدَ 7 أكتوبرَ. وهيَ الأدواتُ التي يمكنُ أن نطلقَ عليها اسمَ “الاحتلالِ النظيفِ”.

هل يحاولُ المتوكلُ طهَ إذاً أن يبنيَ منذ الصفحاتِ الأولى منطِقَه على معالجةِ أزمةِ الهويةِ بالصدمةِ؟ وبلغةٍ أخرى؛هل تطرحُ روايتُهُ فعليًّا القضيةَ أم عجزَنا نحنُ كفلسطينيين عن صياغتها وتقديمها بشكلٍ واضحٍ؟ وعجزنا بالتالي أمام ما ينبني على ذلك من أسئلةٍ جوهريةٍ تتعلقُ بإمكانيةِ تجاوزنا حالةَ التشرذمِ في رؤيةِ الاستعمارِ وتعريفهِ لدى الفصائلِ والسياسيينَ والتربويينَ عبرَ الزمنِ، وكذلك تحولاتِ السردِ الذاتيِّ للفلسطينيينَ وممثليهم الكثر، ليس إلى الشموليةِ والثباتِ، بل إلى التقزيمِ والربطِ الأيديولوجيِّ باتجاهاتٍ متباينةٍ، والمسحِ المتواصلِ للذاكرةِ، وتمييعِ المأساةِ، وتجويفِ المصطلحاتِ وتخشّبها..وحصرِ الثقافةِ الوطنيةِ بما يمكنُ أن تقولهُ من بقيتْ من الجدّاتِ، بدلاً من تكريسهِ في المناهجِ والإعلامِ والثقافةِ، وتجاوزِ ذلك إلى عملياتِ الشطبِ المتواصلةِ لكلِّ الحواملِ الممكنةِ للذاكرةِ والمعرفةِ والتعريفِ والإخبارِ، ودعمِ التوابعِ وتمكينهم من مفاصلِ التحكمِ والقيادةِ لخلقِ الخضوعِ من خلالِ تحديدِ المسموحِ بقولهِ والتعبيرِ عنهُ من جهةٍ، أو الحرمانِ والعقابِ والتمييزِ على أسسٍ غيرِ موضوعيةٍ، والدفعِ بالمستهدفينَ إلى تسوّلِ الحقِّ بالقيمةِ والحقِّ بالوجودِ وأشياءِ أخرى؟

“ثمَّة ما يشرخ الفولاذ ويثير القشعريرة والترقُّب في الحديد!” أكثر من صوت الرصاص. وعلى القارئ فعليًّا ومجازيًّا أن يفعل كما أُمر: “اهبط… وواصل مسيرك في النفق”، أما الكاتب، وأنا، فعلينا أن نُعيد “إغلاق الفتحة” التي رفعنا غطاءها..